リクエストのあったDCI規格の色域についてです。

DCIの説明を簡単にしつつ、色域の比較などを行ないます。

DCIとは

DCIとは、デジタル映画(デジタルシネマ)を配給する際の世界統一規格のこと。ハリウッドの7大映画スタジオが一丸となって作成している規格です。現在、統一されている訳ではありませんが、デジタルシネマの標準化を行なうための規格です。

DCI規格は“Digital Cinema Initiatives”という組織が作成しています。なお、規格の作成はDCIが行なっていますが、標準化作業は“SMPTE(Society of Motion Picture and Television Engineers)”が行なっています。

フィルム映画は約100年間、映画を提供し続けた。

次のデジタル規格でも同じく100年間、映画を提供する。

という考え(私が脚色してますけど)で規格化されたそうです。

マスターソースの制作方法から、配給、配送、上映システム、セキュリティなど多岐にわたる仕様が定められています。

全部説明するのは骨が折れるので、表示規格の一部のみです。

表示規格

「100年使うぞ」という考えから作り出された規格ですので、かなり高い性能要求を行なっています。

今後改定されるなどして規格自体は変わっていくことになると思いますが、高いレベルで製作しないと、時代が進んだ際に劣化が目立つことになります。

表示画素数は、4K2Kもしくは2K1Kとしています。

一般的に4Kというと3,840×2,160(QFHD)のこと、2Kは最近WQHD(2,560×1,440)のことを指すことが多いです。

4Kは“ほぼ”4000個の画素があるという意味で使われることが多いですが、正式には画面解像度(これを一般的に解像度といいますが)の規格です。2Kも同じです。

4K2Kは4,096×2,160、2K1Kは2,048×1,080と決まっています。

アスペクト比は約17:9(256:135)で、一般的に使われる16:9より少し縦が長いです。

テレビでは1,920×1,080を選択し、デジタルシネマでは2,048×1,080を選択し、次の規格では各々倍の画素数を選択したので、映画では4K2K、テレビではQFHDと分かれています。同じように4K2K、QFHDの次の規格は倍の画素数を選択することになると思われます。8K4K(8,192×4,320)、7,680×4,320(UHD)となる予定です(UHDについては規格化されているので、こうなるでしょう。ちなみに、QFHDからUHDの間には5,760×3,240という画素数があります。)。

テレビとデジタルシネマで画素数が分かれている理由は知りません(テレビの方は各国でかなり揉めたそうですが)。

フレームレート数は24fpsです。3D(立体視)の場合は、倍の48fpsとされています。

現在のDCI規格では、3Dの方式などを含め3D表示の仕様は定められていません。3D時の48fpsも“こうであってもいいかもね”という感じで、“絶対に48fpsにすべき”という書き方ではありません。

色表現方法は、RGBによる入力ではなく、CIE1931色座標であるXYZが使用されます。これは今後の技術革新を見越しての選択です。このため色表現が格段に広がっています。

色深度(駆動ビット数)は、12ビットです。膨大な色数を扱えます。

ガンマ値は2.6です。中間調での輝度がかなり低いことを意味します。

sRGBなどのガンマ値2.2に比べると高い値ですが、これはDCIで求められる最大輝度値が低いためです。

映画館での上映が目的の規格であるため、投影表示において、特定の表示品質であることが求められています。

輝度は基準となる白色のテストパターンを表示して、この際に48cd/m2(14ft-L)を満たしていること。

ft-Lは、“foot lambert”のことです。単位L(lambert)は、CGS単位系で使われる輝度の単位です。メートル法の単位のため、これをフィートに置き換えたのが、ft-Lになります。1ft-Lは約3.426cd/m2です。

コントラスト比は2,000:1であること。

などなど、かなり細かく規定されています。

色域を比較

では本題である色空間の比較に入ります。

比較にはCIE1931xy色度図を使用します。

sRGB、AdobeRGB、NTSCなどなど…複数の色空間との比較を行ないつつ、少し規格の違いや補足などを入れます(DCIについては上記に書いているので、特に記載はしません)。

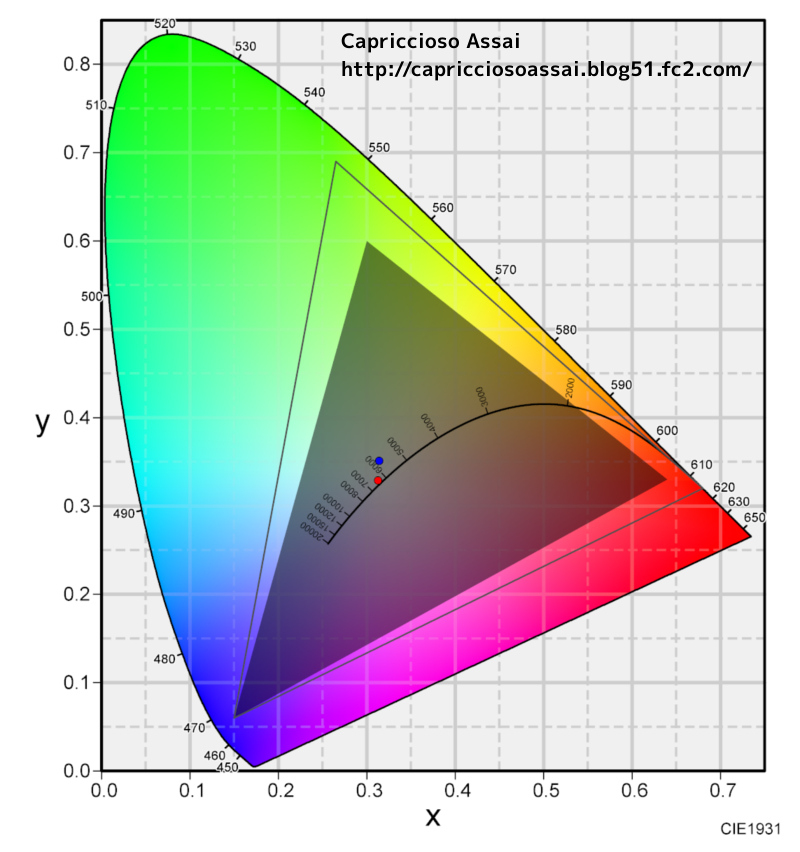

sRGB

PCにおいての標準規格の色空間です。IEC 61966-2-1において標準化されています。

sRGBの色空間が黒の三角、DCIの色空間が線で表してあります。相関色温度(白色点)は、赤がsRGB、青がDCIです(高解像度版)。

sRGBの色空間はITU-R BT.709(現行のデジタルテレビの規格)において標準化された色空間を元にしています。これを元にして、ガンマ値や観察環境(周囲環境)などを定義しています。

sRGBは、画面輝度80cd/m2、白色点D65、ガンマ約2.2とし、64lx下のD50の照明下を観察環境としています。

DCIと青色の座標は同じですが、緑、赤は圧倒的にDCI規格が上です。

sRGBとの比較では、sRGB比135.7%、カバー率100%となります。

| 基準色空間 | 比 | カバー率 |

| DCI | 約73.7% | 約73.7% |

| sRGB | 約135.7% | 100% |

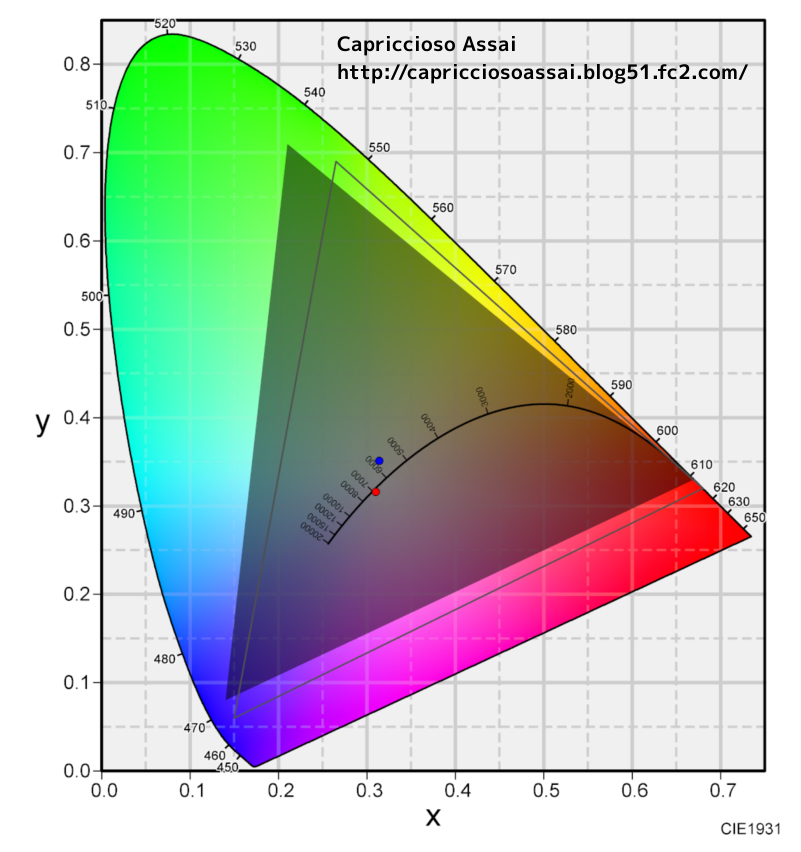

NTSC

NTSCの色空間は、アメリカでのテレビ放送規格が元になっています。

世界中で使用されている(されていた)規格です。日本でも地上デジタル放送前はNTSC-Jとして運用していました。

色空間は広大です。単純な面積比ではAdobeRGBより上です。

現在では一部の国でのみ使用されているだけです。ほとんどの国は、デジタル放送に移行しているため、ITU-R BT.709規格が使用されています。

NTSCの色空間が黒の三角、DCIの色空間が線で表してあります。相関色温度(白色点)は、赤がsRGB、青がDCIです(高解像度版)。

sRGBのように、観察環境などは決められていません。

規格作成時代の名残(1940-50年代です)で、色々と時代に合わない部分も多々あります。

白色点はD65(6504K)ではなく、C光源となっています。

C光源とは、CIEが規定した標準光Cです。AとかBとかもあります(Bは廃止されましたが)。

C光源は、A光源にフィルターをかけることで得られる相関色温度6774Kの光のことです。これを標準光と言ったりします。なお、日本ではD93(9300K)が使用されました。

座標を見て分かるとおり、別の思想の元で色空間が作成されたことが分かります。まったくあっていません。

NTSCの赤は、他規格に比べるとかなり広い方なのですが、DCIはこれの上を行っています。

NTSCとの比較では、NTSC比96.1%、カバー率86.4%となります。

| 基準色空間 | 比 | カバー率 |

| DCI | 約104.1% | 約89.9% |

| NTSC | 約96.1% | 約86.4% |

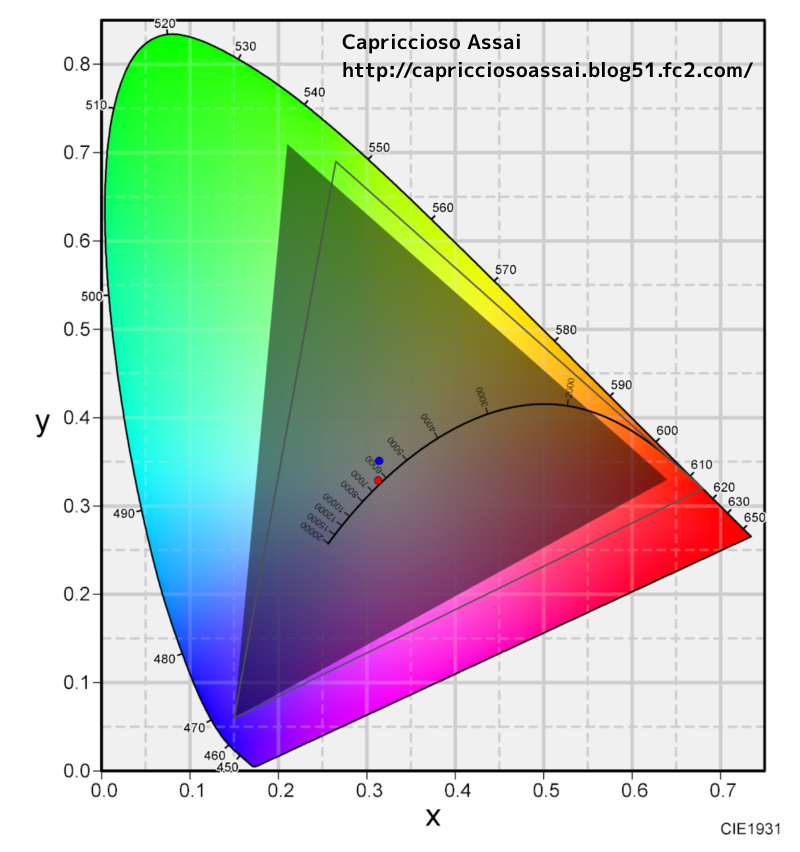

AdobeRGB

Adobe社が作成した色空間です。

印刷業界などの色を扱うための規格として作成されました。sRGBに比べて緑の領域が大きく広がっています。

AdobeRGBの色空間が黒の三角、DCIの色空間が線で表してあります。相関色温度(白色点)は、赤がsRGB、青がDCIです(高解像度版)。

sRGB以上に観察環境が決められており、完璧に守られた環境はあまり無いと思います。

画面輝度は160cd/m2、黒輝度は0.5557cd/m2、白色点D65の環境において、コントラスト比は287.9:1であること。ディスプレイにはカバーが付けられ、周囲の照明レベルは32lxと等しく、白色点はディスプレイと同じであること。

などなど、かなり細かい決まりになっています(上記のはほんの本当にほんの一部です)。

青の座標点は同じです。赤はDCIですが、緑はAdobeRGBです。

少し話しをそらしますが、AdobeRGBとsRGBの赤座標は同じなのですが、実際の表示ではAdobeRGBの方が広い色域になっています。これはCIE1931xy色度図には無い明るさによる色域の拡大があるためです。詳しくは割愛します(面白い話ではありますけど)。

AdobeRGBとの比較では、AdobeRGB比100.6%、カバー率88.3%となります。

単純な面積比ではDCIの方がわずかに広いです。

| 基準色空間 | 比 | カバー率 |

| DCI | 約99.4% | 約87.8% |

| AdobeRGB | 約100.6% | 約88.3% |

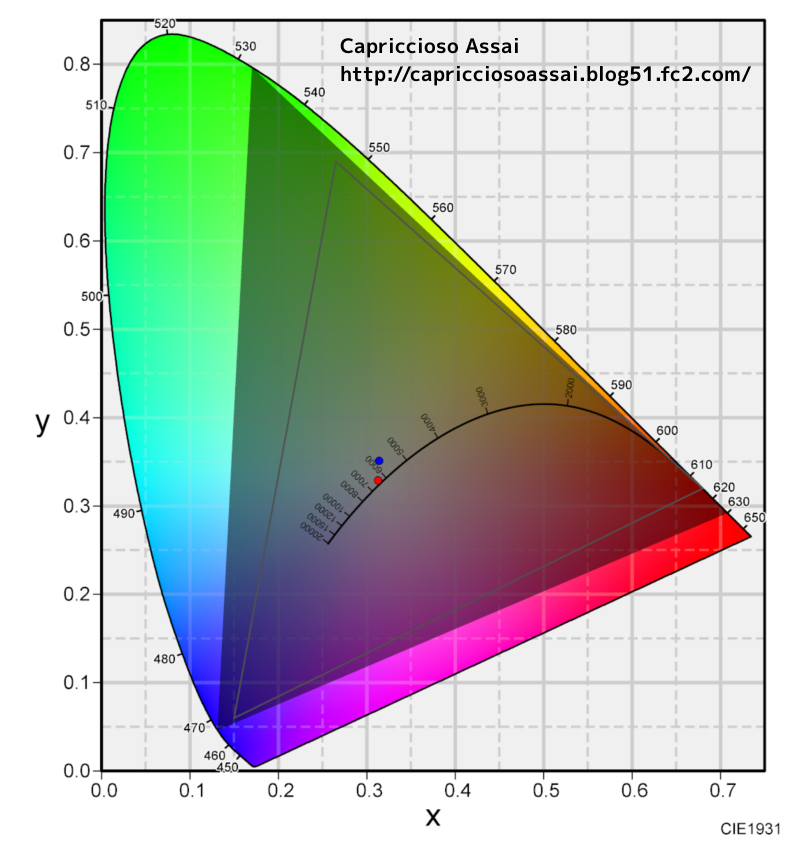

スーパーハイビジョン

NHKが開発を行なっている規格です。現在では、ITU-R BT.2020として標準化が行なわれています。

規格上では、最大クラスの色空間です。

SHVの色空間が黒の三角、DCIの色空間が線で表してあります。相関色温度(白色点)は、赤がsRGB、青がDCIです(高解像度版)。

今後規格が変わり、色空間も変わる可能性があるかもしれません。

まさに圧倒的です。RGBの最高の色を使えるという欲張りな規格です。

DCIは結構広い色空間なのですが、これすら狭く感じさせます。NTSCと比べても広いです。

SHVとの比較では、SHV比71.7%、カバー率71.7%となります(SHVの色空間はDCIの色空間を完全に覆うため、比とカバー率は同じになります)。

| 基準色空間 | 比 | カバー率 |

| DCI | 約139.4% | 100% |

| SHV | 約71.7% | 約71.7% |

色域まとめ

DCIの色空間との比較一覧です。

| 色空間 | 比 | カバー率 |

| sRGB | 約135.7% | 100% |

| NTSC | 約96.1% | 約86.4% |

| AdobeRGB | 約100.6% | 約88.3% |

| SHV | 約71.7% | 約71.7% |

まとめ

上記以外にも色空間は存在しますが、以上です。全部取り上げてたらきりが無いです。

では最後にCIE1931xy色度図での座標一覧です。

| 規格 | 座標 | R(赤) | G(緑) | B(青) | W(白) |

| DCI | x | 0.680 | 0.265 | 0.150 | 0.314 |

| y | 0.320 | 0.690 | 0.060 | 0.351 | |

| sRGB | x | 0.640 | 0.300 | 0.150 | 0.3127 |

| y | 0.330 | 0.600 | 0.060 | 0.329 | |

| NTSC | x | 0.670 | 0.210 | 0.140 | 0.310 |

| y | 0.330 | 0.710 | 0.080 | 0.316 | |

| AdobeRGB | x | 0.640 | 0.210 | 0.150 | 0.3127 |

| y | 0.330 | 0.710 | 0.060 | 0.329 | |

| SHV | x | 0.708 | 0.170 | 0.131 | 0.3127 |

| y | 0.292 | 0.797 | 0.046 | 0.329 |

sRGB、AdobeRGB、SHVは同じ白色点です(D65:6504K)。

NTSCは先述とおり、C光源(6774K)。DCIは、6302Kとなっています。

DCIについてリクエストした者です。色域だけではなく細かい所まで解説して下さるとは… 大変分かりやすく勉強になりました。そしてリクエストに答えて下さりありがとうございました。お礼のコメントが遅くなってしまい申し訳ありません。これからも本館 別館共に更新頑張って下さい。

返信削除すいません、ちょっと立て込んでまして返信が遅れました。

削除参考になってよかったです。

色度座標は知っていたのですが、色度図にはしてなかったので、自分でも良い機会になりました。